996 工作制:加班文化的 “代名词”

996 工作制:加班文化的 “代名词”

在当今社会,“996” 工作制已成为人们热议的焦点,它宛如一场席卷职场的风暴,给无数打工人的生活带来了巨大冲击。所谓 “996”,即早上 9 点上班、晚上 9 点下班,一周工作 6 天,每周工作时长高达 72 小时,远远超出了《劳动法》规定的每日 8 小时、平均每周 44 小时的工时制度,是中国互联网企业盛行的加班文化的典型代表。

曾几何时,以阿里巴巴、京东、58 同城等为代表的众多知名互联网企业纷纷推行这一制度,将其推向了舆论的风口浪尖。尽管员工们对这种超长工时的工作方式抵触情绪颇高,可无奈之下,很多人还是被迫默默接受。据相关调查显示,互联网行业竟有高达九成的白领需要加班,其中无偿加班的比例更是达到了 40.5%,这一数据令人触目惊心,也充分反映出 “996” 工作制在职场中的泛滥程度。

996 对劳动者身心健康的 “双重打击”

(一)身体不堪重负

超长的工作时间,让员工们的身体如同紧绷的弦,时刻面临断裂的危险。每天从早 9 点到晚 9 点,一周 6 天的高强度工作,使得员工们睡眠严重不足。据相关研究表明,长期睡眠少于每天五小时,猝死的概率会大大增加。在这种工作模式下,员工们往往凌晨才能入睡,清晨又得匆忙起床,日复一日,身体得不到充分的休息,疲劳感如影随形。

缺乏锻炼也是 996 带来的一大 “副作用”。长时间被困在办公室,员工们根本无暇顾及运动,身体素质逐渐下滑。与此同时,饮食不规律也成了常态,忙碌的工作让他们常常错过正餐时间,或是只能用快餐、外卖草草了事,营养摄入不均衡,肠胃负担加重。

身体长期处于这种高压、疲惫的状态,免疫力自然会下降,患病风险急剧攀升。心血管疾病、消化系统疾病等开始频繁 “找上门来”。近年来,因 996 工作制导致员工身体垮掉甚至猝死的案例屡见不鲜。2020 年,拼多多一位 23 岁的员工凌晨一点半猝死,令人痛心疾首;2021 年,杭州一名 22 岁女孩连续四五天熬夜加班突发疾病进 ICU 抢救,最终不幸离世。这些鲜活的生命消逝,犹如一记记重锤,敲响了 996 工作制危害的警钟。

(二)心理压力爆棚

高强度的工作压力,给员工们的心理健康也蒙上了一层厚厚的阴影。长时间的连续工作,让员工们时刻处于紧绷状态,精神得不到丝毫放松。每天面对堆积如山的任务、紧迫的项目截止日期,焦虑感油然而生。

长期的工作压力还容易引发抑郁等心理问题。在 996 的 “枷锁” 下,员工们仿佛置身于一个永无止境的 “工作漩涡”,看不到尽头,找不到出口。他们的生活被工作填满,没有时间陪伴家人、朋友,社交圈子逐渐缩小,孤独感愈发强烈。一旦工作上遭遇挫折,或是受到上级的批评指责,负面情绪便会在心底不断累积,却又无从宣泄。

以程序员群体为例,他们常常需要长时间坐在电脑前,面对复杂的代码和高强度的工作任务,心理压力巨大。许多程序员都表示,自己时常感到焦虑、抑郁,甚至出现了失眠、记忆力减退等症状。有的程序员在深夜加班后,望着窗外的灯火,心中满是迷茫与无助,对未来充满了恐惧。这种心理上的 “亚健康” 状态,不仅影响着员工们的工作效率,更侵蚀着他们的生活质量,让他们失去了对生活的热情与期待。

996 如何 “搅乱” 家庭与社会生活

(一)家庭关系疏离

长时间的 996 工作模式,让员工们在家庭中的角色近乎 “缺位”。夫妻之间,本应是相互陪伴、相互支持的伴侣,可 996 却使得两人相处的时间被极度压缩。忙碌的工作让他们清晨匆匆出门,夜晚疲惫而归,连简单的交流都成了奢望。许多夫妻一周下来,说不上几句话,感情在不知不觉中变得淡薄。长此以往,矛盾逐渐累积,曾经的甜蜜爱情在 996 的 “消磨” 下,变得千疮百孔,甚至走向破裂。

亲子关系更是深受其害。孩子成长过程中最需要的就是父母的陪伴,然而 996 的家长们却常常缺席。孩子清晨醒来,父母已经去上班;夜晚入睡,父母还未归家。在孩子眼中,父母仿佛成了最熟悉的陌生人。据《2021 年中国城市 996 儿童成长现状报告》显示,在 6 – 12 岁城市儿童父母的随机调研中,父母缺少陪伴现象的占比高达 85%。这些孩子长期缺乏父母的关爱与引导,内心孤独、安全感缺失,性格也变得愈发内向、孤僻。在一些亲子活动中,孩子们面对父母时的陌生感令人心痛,本该亲密无间的亲子关系,却被 996 硬生生地隔开。

(二)生育意愿遇冷

对于许多职场人来说,996 的工作强度下,生育孩子成了一件 “有心无力” 的事情。一方面,工作时间过长,让他们根本没有精力去照顾孩子。从备孕、怀孕到产后养育,每一个环节都需要父母投入大量的时间与心血,而 996 的员工连自己的生活都应接不暇,又如何能承担起养育孩子的重任?

另一方面,经济压力也是不可忽视的因素。在大城市中,生活成本本就高昂,996 带来的高强度工作虽然可能伴随着较高的收入,但也牺牲了员工的生活质量与休息时间。养育一个孩子,从奶粉、尿布到教育、医疗,处处都需要花钱。面对巨大的经济压力,许多夫妻即便有生育的想法,也只能无奈放弃。相关数据显示,在一些一线城市,由于 996 工作模式盛行,职场人的生育意愿持续低迷,人口出生率逐年下滑,这无疑给社会的可持续发展敲响了警钟。

(三)社会消费乏力

996 工作制对社会消费的抑制作用也十分明显。员工们每天被工作占据了绝大部分时间,下班后早已身心俱疲,根本没有精力再去逛街、购物、娱乐。商场、餐厅、电影院等消费场所,在本该热闹的夜晚和周末,却因周边上班族们都在加班而显得冷冷清清。

消费是拉动经济增长的重要马车,而 996 却让这驾马车 “动力不足”。人们没有时间消费,内需自然难以提振,这不仅影响了零售、餐饮、旅游等直接面向消费者的行业发展,还间接波及到了上下游的众多产业。例如,制造业因消费市场疲软,订单减少,不得不压缩生产规模;服务业也因客流量不足,经营困难。长此以往,整个经济生态都陷入了一种恶性循环,经济发展的活力被 996 工作制一点点地 “榨干”。

996 对就业市场的 “挤出效应”

(一)岗位竞争失衡

996 工作制使得企业倾向于用更少的人力完成同样甚至更多的工作,这无疑大大减少了就业岗位的供给。企业为了追求更高的利润,拼命压榨员工的工作时长,让一个人干两三个人的活,如此一来,原本需要招聘的岗位数量便大幅削减。

以一家原本需要 100 名员工、实行正常 8 小时工作制的互联网企业为例,若推行 996 工作制,可能只需 70 名员工就能维持运转。这就意味着有 30 个潜在的就业机会凭空消失了。在就业市场需求总量相对稳定的情况下,岗位的减少使得求职者之间的竞争愈发激烈,宛如千军万马挤独木桥。

对于刚毕业的大学生来说,这种竞争的残酷性体现得淋漓尽致。他们怀揣着梦想与热情踏入社会,却发现心仪的岗位少之又少,往往一个普通的文员岗位,都有上百人竞争。为了能在激烈的竞争中脱颖而出,他们不得不降低自己的薪资期望,甚至放弃一些原本坚持的职业发展诉求,只为求得一份工作。据相关数据显示,近年来高校毕业生的就业难度逐年攀升,初次就业率持续走低,996 工作制在其中 “功不可没”。

(二)职业发展受限

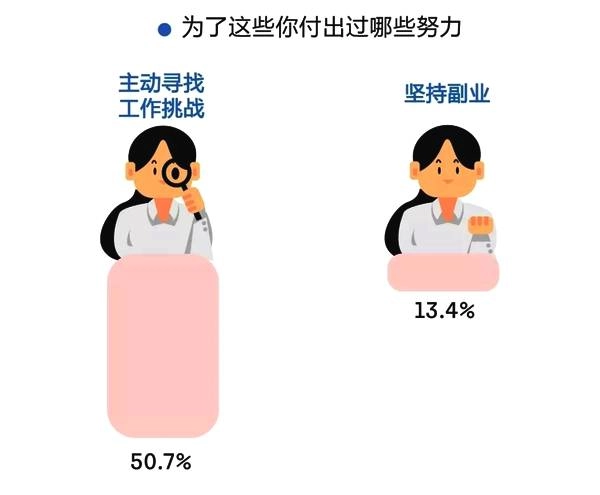

长时间的 996 工作,让员工们如同不停旋转的陀螺,根本无暇顾及自身技能的提升与职业发展的规划。每天从早到晚的忙碌,使得他们在下班后已精疲力竭,哪还有精力去学习新知识、参加培训课程或是拓展人脉?原本可以用于自我提升的业余时间,都在忙碌的工作中悄然流逝。

长期处于这种状态,员工的职业技能难以得到有效更新,知识储备逐渐陈旧,在行业中的竞争力也随之不断下降。对于中年员工而言,情况更为严峻。他们在 996 的 “折磨” 下,身体精力已大不如前,新知识、新技术的学习速度也变慢。一旦所在企业因效益不佳或战略调整进行裁员,他们便首当其冲。而由于长期缺乏学习提升,他们在再就业市场上的竞争力极弱,很难找到与之前相当的工作,职业发展陷入困境,甚至面临被迫提前 “退场” 的尴尬局面。

破除 996 困境,呼唤合理工作生态

996 工作制作为加班文化的典型代表,犹如一颗毒瘤,侵蚀着劳动者的身心健康,搅乱了家庭与社会生活,还对就业市场造成了挤出效应。它的泛滥,不仅违背了《劳动法》的相关规定,更是对劳动者基本权益的漠视。

要破除 996 困境,绝非一朝一夕之功,需要企业、政府、社会多方携手,共同努力。企业作为用工主体,应摒弃短视的逐利思维,树立长远的发展眼光,尊重劳动者的休息权,建立科学合理的工作制度,优化工作流程,提高工作效率,而非单纯依靠延长工作时间来提升效益。政府部门要切实履行监管职责,加强对企业用工行为的监督检查,对违反《劳动法》的行为严惩不贷,提高企业的违法成本;同时,通过政策引导,鼓励企业创新发展模式,创造更多优质就业岗位。而作为社会的一员,我们每个人都应增强维权意识,勇敢地对不合理的加班要求说 “不”,在全社会营造一种尊重劳动、崇尚健康工作生活平衡的良好氛围。

只有当企业、政府、社会形成合力,才能彻底铲除 996 这颗毒瘤,构建起一个让劳动者能够体面工作、幸福生活的社会环境,让每一个人都能在工作与生活之间找到完美的平衡点,为社会的和谐、健康、可持续发展注入源源不断的动力。

没有回复内容