最近发现,有很多人主张取消英语教育,其中的一条重要理由是:学习英语耽误人才培养,某某人其他科目成绩不错,因为英语太差而无法升入理想学校。甚至有人反问:杨振宁、钱学森小时候学过英语吗?这影响他们取得科研成果吗?

为此,查了他们的生平,发现这些为我国近代科研作出卓越贡献的人,还真是从小就开始学英语。

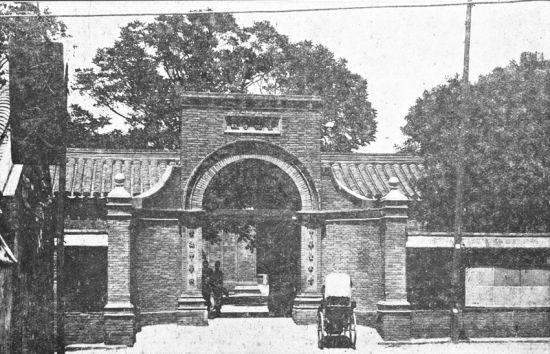

钱学森于1923年进入国立北京师范大学附属中学。杨振宁于1933年从成志小学毕业,进入英国圣公会所办崇德中学。邓稼先于1936年考入北平崇德中学初中二年级,读至高一。杨振宁、邓稼先就读的崇德学校课程设置是:

小学五六年级每周:圣经二节,国文五节,英文六节,算术三节,几何二节,生理、地理、自然、体育、劳作各二节。

中学课程每周:国文、英文、数学各六节,圣经二节,物理、化学、地理、历史、生理,按年级各有不同,体育二节。

那么,钱学森就读的国立北京师范大学附属中学有没有学英语呢?

看看民国时期的学制设计就明白了:

被称为“壬戌学制”民国初期教育体制规定,在条件允许的地方,从小学三年级开始开设外语(英语和日语),中学外语为必修课,大学预科必修外语(英语),并可兼修第二外语(德语或法语) 。抗战时期由于战争破坏,英语一度变成选修,但重要性不减。许多中学英语教学时数占到总学时的15%—20%,每周少则4节,多则五六节,成为仅次于国文的主要课程。

由此可见,对英语教育重视一贯如此,并没有耽误顶尖人才的培养。于民国时期参加中学教育并在50-60年代为社会主义建设作出贡献的那批杰出科学家,大都在这个阶段接受了英语教育。

倒是民国时期的落后贫困,使进入学校接受教育的群体有限,有太多智商很高的人没有机会接受包括英语在内的学校教育,潜在的人才被埋没。

所以,英语没有耽误人才 ,没有英语教育才埋没人才。

至于某些人数理化优秀,因英语差没有进入好的大学,这并不是人才被埋没。能够成长为优秀人才的人,都具备极强的学习能力。如果同等条件之下,别人各科目都优秀,而你缺少一门,那么说明在学习态度或能力上有所缺陷,被淘汰很正常。否则,所有人一股脑都上好大学吗?

没有回复内容